На улицах еще не совсем рассвело, и синие лампочки еще горели у подъездов и над воротами домов, а Володька Бессонов уже бежал в школу. Бежал он очень быстро, — во-первых, потому, что на улице было холодно: говорят, что таких морозов, как в этом, 1940 году, в Ленинграде не было уже сто лет; а во-вторых, Володьке очень хотелось самым первым явиться сегодня в класс. Вообще-то он не был особенно прилежным и выдающимся мальчиком. В другое время он, пожалуй, и опоздать не постеснялся бы. А тут — в первый день после каникул — было почему-то здорово интересно прийти именно первым и потом на каждом шагу и где только можно говорить:

— А вы знаете, я сегодня первый пришел!..

Он даже не остановился, чтобы посмотреть на огромные, выкрашенные в белую краску танки, которые, покачиваясь и оглушительно громыхая, проходили в это время по улице. Да это было и не очень-то интересно, — танков теперь в городе было, пожалуй, побольше, чем трамваев.

На одну минуту только остановился Володька на углу — послушать радио. Передавали оперативную сводку штаба Ленинградского военного округа. Но и тут ничего интересного не было сегодня: поиски разведчиков и на отдельных участках фронта ружейно-пулеметная и артиллерийская перестрелка…

В раздевалке тоже еще горела синяя лампочка. Старая нянюшка дремала, положив голову на деревянный прилавок, около пустых вешалок.

— Здрасти, нянечка! — заорал Володька, кидая свой портфель на прилавок.

Старуха испуганно вскочила и захлопала глазами.

— С добрым утром вас! Хорошего аппетита! — затараторил Володька, снимая пальто и галоши. — Что? Не ждали? А я ведь, вы знаете, первый пришел!!!

— А вот и врешь, балаболка, — сказала старуха, потягиваясь и зевая.

Володька оглянулся и увидел на соседней вешалке маленькое девичье пальто с белым, кошачьим или заячьим, воротником.

«Эх, надо же! — подумал он с досадой. — Какая-то фыфра обскакала на полкилометра…»

Он попытался по виду определить, чье это пальто. Но что-то не мог вспомнить, чтобы у какой-нибудь девочки в их классе было пальто с заячьим воротником.

«Значит, это из другого класса девчонка, — подумал он. — Ну, а из чужого класса не считается. Все равно я первый».

И, пожелав нянюшке «спокойной ночи», он подхватил свой портфель и поскакал наверх.

* * *

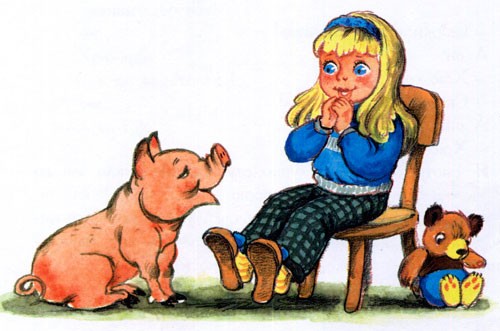

…В классе за одной из первых парт сидела девочка. Это была какая-то совсем незнакомая девочка — маленькая, худенькая, с двумя белокурыми косичками и с зелеными бантиками на них. Увидев девочку, Володька подумал, что он ошибся и заскочил не в свой класс. Он даже попятился обратно к двери. Но тут он увидел, что класс этот — никакой не чужой, а его собственный, четвертый класс — вон на стене висит рыжий кенгуру с поднятыми лапами, вон коллекция бабочек в ящике за стеклом, вон его собственная, Володькина, парта.

— С добрым утром! — сказал Володька девочке. — Хорошего аппетита. Как вы сюда попали?

— Я — новенькая, — сказала девочка очень тихо.

— Ну? — удивился Володька. — А почему — зимой! А чего ж ты так рано?

Девочка ничего не сказала и пожала плечами.

— Может быть, ты не в тот класс пришла? — сказал Володька.

— Нет, в этот, — сказала девочка. — В четвертый «Б».

Володька подумал, почесал затылок и сказал:

— Чур, я тебя первый увидел.

Он прошел к своей парте, внимательно осмотрел ее, потрогал для чего-то крышку, — все было в порядке; и крышка открывалась и закрывалась, как полагается.

В это время в класс вошли две девочки. Володька захлопнул парту и закричал:

— Кумачева, Шмулинская! Здравствуйте! С добрым утром! У нас новенькая!.. Я ее первый увидел…

Девочки остановились и тоже с удивлением посмотрели на новенькую.

— Правда? Новенькая?

— Да, — сказала девочка.

— А почему ты зимой? А как тебя зовут?

— Морозова, — сказала девочка.

Тут появилось еще несколько человек. Потом еще. И всем Володька объявлял:

— Ребята! У нас новенькая! Ее зовут Морозова. Я ее первый увидел.

Новенькую обступили. Стали разглядывать, расспрашивать. Сколько ей лет? И как ее зовут? И почему она зимой поступает в школу?

— Я не тутэшняя, — потому, — сказала девочка.

— Что значит «не тутэшняя»? Ты что — не русская?

— Нет, русская. Только я с Украины приихала.

— С какой? С Западной?

— Нет. С Восточной, — сказала девочка.

Отвечала она очень тихо и коротко и, хотя не смущалась нисколько, была какая-то грустная, рассеянная, и все время казалось, что ей хочется вздохнуть.

— Морозова, хочешь давай будем сидеть со мной? — предложила ей Лиза Кумачева. — У меня место свободное.

— Давай, все равно, — сказала новенькая и пересела на Лизину парту.

В этот день почти весь класс явился раньше, чем обычно. Каникулы в этом году тянулись почему-то необыкновенно долго и томительно.

Ребята не виделись всего две недели, но за это время у каждого накопилось новостей больше, чем в другое время за все лето.

Волька Михайлов ездил с отцом в Териоки, видел взорванные и сожженные дома и слышал — правда, издалека — настоящие артиллерийские выстрелы. У Любы Казанцевой бандиты ограбили сестру, сняли с нее меховую жакетку, когда она возвращалась вечером домой с фабрики. У Жоржика Семенова ушел добровольцем на войну с белофиннами брат, известный лыжник и футболист. А у Володьки Бессонова хотя своих новостей и не было, зато он «своими ушами» слышал, как в очереди одна старуха говорила другой, будто «своими глазами» видела, как в Парголове около кладбища постовой милиционер сбил из нагана финский бомбардировщик…

Володьке не поверили, знали, что он балаболка, но все-таки дали ему поврать, потому что все-таки это было интересно и потому еще, что он очень смешно об этом рассказывал.

Заговорившись, ребята забыли о новенькой и не заметили, как прошло время. А за окнами уже совсем рассвело, и вот в коридоре зазвенел звонок, зазвенел как-то особенно — громко и торжественно.

Ребята быстрее, чем обычно, расселись по партам.

В это время в класс вбежала запыхавшаяся длинноногая Вера Макарова.

— Ребята! — закричала она. — Вы знаете… Новость!..

— Что? Что такое? Какая? — закричали вокруг.

— Вы знаете… у нас… у нас… новенькая…

— Ха! — захохотали ребята. — Новость! Давно без тебя знаем…

— Новенькая учительница, — сказала Вера.

— Учительница?

— Ага. Вместо Элеоноры Матвеевны будет. Ой, вы бы видели! — Вера всплеснула своими длинными руками. — Хорошенькая… Молоденькая… Глаза голубые, а волосы…

Ей не пришлось дорисовывать портрет новой учительницы. Открылась дверь, и на пороге появилась она сама — действительно очень молодая, голубоглазая, с двумя золотистыми косами, заплетенными, как венок, вокруг головы.

Ребята поднялись ей навстречу, и в тишине какая-то девочка громко прошептала своей соседке:

— Ой, и правда, какая хорошенькая!..

Учительница чуть заметно улыбнулась, подошла к своему столику, положила портфель и сказала:

— Здравствуйте, ребята. Вот вы какие! А мне говорили, что вы маленькие. Садитесь, пожалуйста.

Ребята сели. Учительница прошлась по классу, остановилась, опять улыбнулась и сказала:

— Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Елизавета Ивановна. А вас?

Ребята засмеялись. Учительница прошла к столу и раскрыла журнал.

— О, да вас тут много. Ну, давайте все-таки знакомиться. Антонова — кто это?

— Я! — сказала Вера Антонова, поднимаясь.

— Ну, расскажи мне немножко о себе, — сказала учительница, присаживаясь к столу. — Как тебя зовут? Кто твои папа и мама? Где ты живешь? Как ты учишься?

— Учусь — ничего, хорошо, — сказала Вера.

Ребята зафыркали.

— Ну, садись, — усмехнулась учительница. — Поживем — увидим. Следующий — Баринова!

— Я!

— А тебя как зовут?

Баринова сказала, что ее зовут Тамара, что живет она в соседнем доме, что мама у нее буфетчица, а папа умер, когда она еще была маленькая.

Пока она это рассказывала, Володька Бессонов нетерпеливо ерзал на своей парте. Он знал, что его фамилия — следующая, и не мог дождаться очереди.

Не успела учительница вызвать его, как он вскочил и затараторил:

— Меня зовут Володя. Мне одиннадцать лет. Мой папа — парикмахер. Я живу угол Обводного канала и Боровой. У меня есть собака Тузик…

— Тихо, тихо, — улыбнулась учительница. — Ладно, садись, хватит, о Тузике ты мне после расскажешь. А то я с твоими товарищами не успею познакомиться.

Так она постепенно, по алфавиту, опросила полкласса. Наконец подошла очередь новенькой.

— Морозова! — выкликнула учительница.

Со всех сторон закричали:

— Это новенькая! Елизавета Ивановна, она новенькая. Она сегодня первый раз.

Учительница внимательно посмотрела на маленькую, худенькую девочку, поднявшуюся из-за своей парты, и сказала:

— Ах, вот как?

— Елизавета Ивановна! — закричал Володька Бессонов, поднимая руку.

— Ну, что?

— Елизавета Ивановна, эта девочка новенькая. Ее зовут Морозова. Я ее сегодня первый увидел…

— Да, да, — сказала Елизавета Ивановна. — Мы уже слышали об этом. Ну, что ж, Морозова, — обратилась она к новенькой, — расскажи и ты нам о себе. Это будет интересно не только мне, но и твоим новым товарищам.

Новенькая тяжело вздохнула и посмотрела куда-то в сторону, в угол.

— Меня зовут Валя, — сказала она. — Мне будет скоро двенадцать лет. Я родилась у Киеви и все время там жила — с папой и мамой. А потом…

Тут она запнулась и совсем тихо, одними губами сказала:

— Потом мой папа…

Что-то мешало ей говорить.

Учительница вышла из-за стола.

— Хорошо, Морозова, — сказала она, — хватит. Ты после расскажешь.

Но было уже поздно. У новенькой задрожали губы, она повалилась на парту и громко, на весь класс заплакала.

Ребята повскакали со своих мест.

— Что с тобой? Морозова! — крикнула учительница.

Новенькая не отвечала. Она уткнулась лицом в сложенные на парте руки и делала все, чтобы сдержать слезы, но, как ни старалась, как ни сжимала зубы, — слезы все текли и текли, и плакала она все громче и все безутешнее.

Учительница подошла к ней и положила руку ей на плечо.

— Ну, Морозова, — сказала она, — милая, ну, успокойся…

— Елизавета Ивановна, может быть, она больная? — сказала ей Лиза Кумачева.

— Нет, — ответила учительница.

Лиза взглянула на нее и увидела, что учительница стоит, закусив губу, и что глаза у нее стали мутные, и что она тяжело и порывисто дышит.

— Морозова… не надо, — сказала она и погладила новенькую по голове.

В это время за стеной зазвенел звонок, и учительница, ни слова не сказав, повернулась, подошла к своему столу, взяла портфель и быстро вышла из класса.

Новенькую со всех сторон окружили. Стали ее теребить, уговаривать, успокаивать. Кто-то побежал в коридор за водой, и когда она, стуча зубами, сделала несколько глотков из жестяной кружки, она успокоилась немножко и даже сказала «спасибо» тому, кто ей принес воду.

— Морозова, ты что? Что с тобой? — спрашивали вокруг.

Новенькая не отвечала, всхлипывала, глотала слезы.

— Да что с тобой? — не отставали ребята, наседая со всех сторон на парту.

— Ребята, уйдите! — отталкивала их Лиза Кумачева. — Ну, как вам не стыдно! Мало ли… может быть, у нее кто-нибудь умер.

Эти слова подействовали и на ребят и на новенькую. Новенькая опять повалилась на парту и еще громче заплакала, а ребята смутились, замолчали и стали понемногу расходиться.

Когда, после звонка, Елизавета Ивановна снова появилась в классе, Морозова уже не всхлипывала, только изредка шмыгала носом и сжимала в руке маленький, промокший до последней ниточки платок.

Учительница ей ничего больше не сказала и сразу же приступила к уроку.

Вместе со всем классом новенькая писала диктовку. Собирая тетради, Елизавета Ивановна остановилась около ее парты и негромко спросила.

— Ну, как, Морозова?

— Хорошо, — пробурчала новенькая.

— Может быть, тебе лучше все-таки пойти домой?

— Нет, — сказала Морозова и отвернулась.

Больше за весь день Елизавета Ивановна к ней не обращалась и не вызывала ее ни на русском ни на арифметике. Товарищи тоже оставили ее в покое.

В конце концов, что тут особенно интересного в том, что маленькая девочка заплакала на уроке? О ней просто забыли. Только Лиза Кумачева почти каждую минуту спрашивала у нее, как она себя чувствует, и новенькая или говорила ей «спасибо», или ничего не отвечала, а только кивала головой.

Кое-как досидела она до конца уроков, и не успел отзвенеть последний звонок, как она торопливо собрала свои книжки и тетради, затянула их ремешком и побежала к выходу.

У вешалки, постукивая номерком о прилавок, уже стоял Володька Бессонов.

— Вы знаете, нянечка, — говорил он, — у нас в классе новенькая. Ее зовут Морозова. Она с Украины приехала. С Восточной… Вот она! — сказал он, увидев Морозову. Потом посмотрел на нее, сморщил нос и сказал: — Что, плакса-вакса, не удалось обскакать? Я все-таки первый ухожу. Да-с.

Новенькая взглянула на него с удивлением, а он прищелкнул языком, повернулся на каблуках и стал натягивать пальто, — как-то по-особенному, всовывая руки в оба рукава сразу.

Из-за Володьки новенькой не удалось уйти незамеченной из школы. Пока она одевалась, в раздевалке набился народ.

Застегивая на ходу коротенькое пальтецо с белым заячьим воротником, она вышла на улицу. Почти следом за ней выбежала на улицу Лиза Кумачева.

— Морозова, тебе в какую сторону? — сказала она.

— Мне — сюда, — показала налево новенькая.

— Ой, по пути, значит, — сказала Лиза, хотя идти ей нужно было совсем в другую сторону. Просто ей очень хотелось поговорить с новенькой.

— Ты на какой улице живешь? — спросила она, когда они дошли до угла.

— А что? — спросила новенькая.

— Ничего… Просто так.

— На Кузнечном, — сказала новенькая и зашагала быстрее. Лиза еле-еле поспевала за ней. Ей очень хотелось как следует расспросить новенькую, но она не знала, с чего начать.

— Правда, Елизавета Ивановна хорошенькая? — сказала она.

Новенькая помолчала и спросила:

— Это какая Елизавета Ивановна? Учительница?

— Да. Правда, она чудная?

— Ничего, — пожала плечами новенькая.

Здесь, на улице, в своем легком пальтишке она казалась еще меньше, чем в классе. Нос и все лицо у нее на морозе страшно покраснели. Лиза решила, что лучше всего заговорить для начала о погоде.

— У вас что — на Украине — теплее или холоднее? — сказала она.

— Трохи теплей, — сказала новенькая. Вдруг она убавила шаг, посмотрела на свою спутницу и сказала:

— Скажи, это очень глупо, що я так ревела сегодня у классе?

— Ну, почему? — пожала плечами Лиза. — У нас тоже девочки плачут… А ты почему плакала, что у тебя случилось, а?

Она думала почему-то, что новенькая ей не ответит. Но та посмотрела на Лизу и сказала:

— У меня папа пропал.

Лиза даже остановилась от удивления.

— Как пропал? — сказала она.

— Он — летчик, — сказала новенькая.

— А где он — в Киеве пропал?

— Нет, здесь — на фронте…

Лиза открыла рот.

— Он что у тебя — на войне?

— Ну, да, конечно, — сказала новенькая, и Лиза, посмотрев на нее, увидела, что у нее в глазах опять блестят слезы.

— А как же он пропал?

— Ну, как вообще на войне пропадают. Улетел, и никто не знает, що с ним. Одиннадцать дней от него писем не было.

— Может быть, некогда ему? — неуверенно сказала Лиза.

— Ему и всегда некогда, — сказала новенькая. — А он все-таки в декабре оттуда восемь листиков прислал.

— Да, — сказала Лиза и покачала головой. — А вы когда, давно из Киева приехали?

— Мы сразу, вместе с ним приихалы, як только война началась — на третий день.

— И мама твоя приехала?

— Конечно.

— Ох, наверно, она тоже волнуется! — сказала Лиза. — Плачет, наверно, да?

— Нет, — сказала новенькая. — Моя мама умиет не плакать…

Она посмотрела на Лизу, сквозь слезы усмехнулась и сказала:

— А я вот не умию…

Лиза хотела сказать ей что-нибудь хорошее, теплое, утешительное, но в эту минуту новенькая остановилась, протянула ей руку и сказала:

— Ну, до свиданья, теперь я одна пойду.

— Почему? — удивилась Лиза. — Это ж еще не Кузнечный. Я тебя провожу.

— Нет, нет, — сказала новенькая и, торопливо пожав Лизину руку, побежала дальше одна.

Лиза видела, как она свернула за угол — в Кузнечный переулок. Из любопытства Лиза тоже дошла до угла, но когда она заглянула в переулок новенькой там уже не было.

* * *

На следующее утро Валя Морозова пришла в школу очень поздно, перед самым звонком. Когда она появилась в классе, там сразу стало очень тихо, хотя за минуту до этого стоял такой гвалт, что в окнах звенели стекла, а мертвые бабочки в классной коллекции шевелили крылышками, как живые. По тому, как участливо и жалостливо все на нее посмотрели, новенькая поняла, что Лиза Кумачева уже успела рассказать о вчерашнем их разговоре на улице. Она покраснела, смутилась, пробормотала «здравствуйте», и весь класс, как один человек, ответил ей:

— Здравствуй, Морозова!

Ребятам, конечно, было очень интересно узнать, что у нее слышно нового и нет ли известий от отца, но никто не спросил у нее об этом, и только Лиза Кумачева, когда новенькая уселась рядом с ней за парту, негромко сказала:

— Что, нет?

Морозова покачала головой и глубоко вздохнула.

За ночь она еще больше осунулась и похудела, но, как и вчера, жиденькие белокурые косички ее были тщательно заплетены, и в каждой из них болтался зеленый шелковый бантик.

Когда зазвенел звонок, к парте, где сидели Морозова и Кумачева, подошел Володька Бессонов.

— Здравствуй, Морозова. С добрым утром, — сказал он. — Сегодня погода хорошая. Двадцать два градуса только. А вчера двадцать девять было.

— Да, — сказала Морозова.

Володька постоял, помолчал, почесал затылок и сказал:

— А что, интересно, Киев большой город?

— Большой.

— Больше Ленинграда?

— Меньше.

— Интересно, — сказал Володька, помотав головой. Потом он еще помолчал и сказал:

— А как, интересно, будет по-украински собака? А?

— А что? — сказала Морозова. — Так и будет — собака.

— Гм, — сказал Володька. Потом он вдруг тяжело вздохнул, покраснел, посопел носом и сказал:

— Ты… это… как его… не сердись, что я тебя вчера плаксой-ваксой назвал.

Новенькая улыбнулась и ничего не ответила. А Володька еще раз шмыгнул носом и отправился к своей парте. Через минуту Морозова услышала его звонкий, захлебывающийся голос:

— Ребята, вы знаете, как по-украински будет собака? Не знаете? А я знаю…

— Ну, как же, интересно, будет по-украински собака?

Володька оглянулся. В дверях, с портфелем под мышкой, стояла Елизавета Ивановна, новая учительница.

— Собака — собака и будет, Елизавета Ивановна, — сказал Володька, поднимаясь вместе с другими навстречу учительнице.

— Ах, вот как? — улыбнулась учительница. — А я думала, как-нибудь поинтереснее. Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста.

Она положила на столик портфель, поправила на затылке волосы и опять улыбнулась:

— Ну, как поживают наши уроки?

— Ничего, Елизавета Ивановна, спасибо. Живы, здоровы! — закричал Володька.

— А это мы сейчас увидим, — сказала учительница, раскрывая классный журнал.

Взгляд ее пробежал по списку учеников. Все, кто не очень уверенно чувствовали себя в этот день в арифметике, — съежились и насторожились, только Володька Бессонов нетерпеливо подпрыгивал на своей задней парте, мечтая, как видно, что его и тут вызовут первым.

— Морозова — к доске! — сказала учительница.

Почему-то по классу пробежал ропот. Всем показалось, наверно, что это не очень-то хорошо, что вызывают Морозову. Можно было бы сегодня ее и не беспокоить.

— Отвечать можешь? — спросила у новенькой учительница. — Уроки выучила?

— Выучила. Могу, — чуть слышно ответила Морозова и пошла к доске.

Отвечала она урок очень плохо, путалась и сбивалась, и Елизавета Ивановна несколько раз обращалась за помощью к другим. И все-таки не отпускала ее и держала у доски, хотя все видели, что новенькая еле стоит на ногах, и что мел у нее в руке дрожит, и цифры на доске прыгают и не хотят стоять прямо.

Лиза Кумачева готова была расплакаться. Она не могла спокойно смотреть, как бедная Валя Морозова в десятый раз выписывает на доске неправильное решение, стирает его и пишет снова, и опять стирает, и опять пишет. А Елизавета Ивановна смотрит на нее, качает головой и говорит:

— Нет, неправильно. Опять неправильно.

«Ах, — думала Лиза. — Если бы Елизавета Ивановна знала! Если б она знала, как тяжело сейчас Вале! Она бы отпустила ее. Она бы не стала ее мучить».

Ей хотелось вскочить и закричать: «Елизавета Ивановна! Хватит! Довольно!..»

Наконец, новенькой удалось написать правильное решение. Учительница отпустила ее и поставила в журнале отметку.

— Теперь попросим к доске Бессонова, — сказала она.

— Так и знал! — закричал Володька, вылезая из-за своей парты.

— А уроки ты знаешь? — спросила учительница. — Задачи решил? Не трудно было?

— Хе! Легче пуха и пера, — сказал Володька, подходя к доске. Я, вы знаете, за десять минут все восемь штук решил.

Елизавета Ивановна дала ему задачу на что же правило. Володька взял мел и задумался. Так он думал минут пять, по меньшей мере. Он вертел в пальцах огрызок мела, писал в уголке доски какие-то малюсенькие цифры, стирал их, чесал нос, чесал затылок.

— Ну, как же? — не выдержала наконец Елизавета Ивановна.

— Минуточку, — сказал Володька. — Минуточку… я сейчас… Как же это?

— Садись, Бессонов, — сказала учительница.

Володька положил мел и, ни слова не говоря, вернулся на свое место.

— Видали! — обратился он к ребятам. — Каких-нибудь пять минуток у доски постоял и — целую двойку заработал.

— Да, да, — сказала Елизавета Ивановна, оторвавшись от журнала. — Одним словом — легче пуха и пера.

Ребята долго смеялись над Володькой. Смеялась и Елизавета Ивановна, и сам Володька. И даже новенькая улыбалась, но видно было, что ей не смешно, что улыбается она только из вежливости, за компанию, а на самом деле ей не смеяться, а плакать хочется… И, взглянув на нее, Лиза Кумачева поняла это и первая перестала смеяться.

В перемену несколько девочек собрались в коридоре у кипяточного бака.

— Вы знаете, девочки, — сказала Лиза Кумачева, — я хочу поговорить с Елизаветой Ивановной. Надо ей рассказать про новенькую… Чтобы она с ней не так строго. Ведь она не знает, что у Морозовой такое несчастье.

— Пойдемте, поговорим с ней, — предложила Шмулинская.

И девочки гурьбой побежали в учительскую.

В учительской рыжая Марья Васильевна, из четвертого «А», разговаривала по телефону.

— Да, да… хорошо… да! — кричала она в телефонную трубку и, кивая, как утка, головой, без конца повторяла: — Да… да… да… да… да… да…

— Вам что, ребята? — сказала она, оторвавшись на минуту от трубки.

— Елизаветы Ивановны тут нет? — спросили девочки.

Учительница показала головой на соседнюю комнату.

— Елизавета Ивановна! — крикнула она. — Вас ребята спрашивают.

Елизавета Ивановна стояла у окна. Когда Кумачева и другие вошли в комнату, она быстро повернулась, подошла к столу и склонилась над грудой тетрадок.

— Да? — сказала она, и девочки увидели, что она торопливо вытирает платком глаза.

От неожиданности они застряли в дверях.

— Что вы хотели? — сказала она, внимательно перелистывая тетрадку и что-то разглядывая там.

— Елизавета Ивановна, — сказала, выступая вперед, Лиза. — Мы хотели… это… мы хотели поговорить относительно Вали Морозовой.

— Ну? Что? — сказала учительница и, оторвавшись от тетрадки внимательно посмотрела на девочек.

— Вы знаете, — сказала Лиза, — ведь у нее отец…

— Да, да, девочки, — перебила ее Елизавета Ивановна. — Я знаю об этом. Морозова очень страдает. И это хорошо, что вы о ней заботитесь. Не надо только показывать, что вы ее жалеете и что она несчастнее других. Она очень слабая, болезненная… в августе у нее был дифтерит. Надо, чтобы она поменьше думала о своем горе. Сейчас о своем много думать нельзя — не время. Ведь у нас, милые мои, самое ценное, самое дорогое в опасности — наша Родина. А что касается Вали — будем надеяться, что отец ее жив.

Сказав это, она опять склонилась над тетрадкой.

— Елизавета Ивановна, — сказала, засопев, Шмулинская, — а вы почему плачете?

— Да, да, — сказали, окружив учительницу, остальные девочки. — Что с вами, Елизавета Ивановна?

— Я? — повернулась к ним учительница. — Да что с вами, голубушки! Я не плачу. Это вам показалось. Это, наверно, с мороза у меня глаза заслезились. И потом — здесь так накурено…

Она помахала рукой около своего лица.

Шмулинская понюхала воздух. В учительской табаком не пахло. Пахло сургучом, чернилами, чем угодно — только не табаком.

В коридоре затрещал звонок.

— Ну, шагом марш, — весело сказала Елизавета Ивановна и распахнула дверь.

В коридоре девочки остановились и переглянулись.

— Плакала, — сказала Макарова.

— Ну, факт, что плакала, — сказала Шмулинская. — И не накурено ни чуточки. Я даже воздух понюхала…

— Вы знаете, девочки, — сказала, подумав, Лиза. — Я думаю, что у нее тоже какое-нибудь несчастье…

После этого Елизавету Ивановну никогда больше не видели с заплаканными глазами. И в классе, на уроках, она всегда была веселая, много шутила, смеялась, а в большую перемену даже играла с ребятами во дворе в снежки.

К Морозовой она относилась так же, как и к остальным ребятам, задавала ей на дом не меньше, чем другим, и отметки ставила без всякой поблажки.

Училась Морозова неровно, то отвечала на «отлично», то вдруг подряд получала несколько «плохо». И все понимали, что это не потому, что она лентяйка или неспособная, а потому, что, наверно, дома она вчера весь вечер проплакала и мама ее, наверно, плакала, и — где ж тут заниматься?

А в классе Морозову тоже никогда больше не видели плачущей. Может быть, это потому, что никто никогда не заговаривал с ней об ее отце, даже самые любопытные девочки, даже Лиза Кумачева. Да и что было спрашивать? Если бы отец ее вдруг нашелся, она бы и сама, наверно, сказала, да и говорить не надо — по глазам было бы видно.

Только один раз Морозова не выдержала. Это было в начале февраля. В школе собирали подарки для посылки бойцам на фронт. После уроков, уже в сумерках, собрались ребята в классе, шили мешочки, набивали их конфетами, яблоками и папиросами. Валя Морозова тоже работала вместе со всеми. И вот тут, когда она зашивала один из мешочков, она заплакала. И несколько слезинок капнуло на этот парусиновый мешок. И все это увидели и поняли, что, наверно, в эту минуту Валя подумала об отце. Но никто ей ничего не сказал. И скоро она перестала плакать.

А на другой день Морозова не пришла в школу. Всегда она приходила одной из первых, а тут уже прозвенел звонок, и все расселись по своим местам, и уже Елизавета Ивановна показалась в дверях, а ее все не было.

Учительница, как всегда весело и приветливо, поздоровалась с классом, села за столик и принялась перелистывать журнал.

— Елизавета Ивановна! — крикнула ей с места Лиза Кумачева. — Вы знаете, почему-то Морозовой нет…

Учительница оторвалась от журнала.

— Морозова сегодня не придет, — сказала она.

— Как не придет? Почему не придет? — послышалось со всех сторон.

— Морозова заболела, — сказала Елизавета Ивановна.

— А что? Откуда вы знаете? Что — разве мама ее приходила?

— Да, — сказала Елизавета Ивановна, — приходила мама.

— Елизавета Ивановна! — закричал Володька Бессонов. — Может быть, у нее отец нашелся?!.

— Нет, — покачала головой Елизавета Ивановна. И сразу же заглянула в журнал, захлопнула его и сказала:

— Баринову Тамару — прошу к доске.

* * *

На другой день Морозова тоже не пришла. Лиза Кумачева и еще несколько девочек решили после уроков пойти ее навестить. В большую перемену они подошли в коридоре к учительнице и сказали, что хотели бы навестить больную Морозову, нельзя ли узнать ее адрес.

Елизавета Ивановна подумала минутку и сказала:

— Нет, девочки… У Морозовой, кажется, ангина, а это опасно. Не стоит к ней ходить.

И, ничего больше не сказав, пошла в учительскую.

А следующий день был выходной.

Накануне Лиза Кумачева очень долго провозилась с уроками, легла позже всех и собиралась как следует поспать — часов до десяти или до одиннадцати. Но было еще совсем темно, когда ее разбудил оглушительный звонок на кухне. В полусне она слышала, как мать открывает дверь, потом услышала какой-то знакомый голос и не сразу могла сообразить, чей это голос.

Захлебываясь и проглатывая слова, кто-то громко говорил на кухне:

— У нас в классе есть девочка. Она с Украины приехала. Ее зовут Морозова…

«Что такое? — подумала Лиза. — Что случилось?»

Второпях она натянула задом наперед платье, сунула ноги в валенки и выбежала на кухню.

Размахивая руками, Володька Бессонов что-то объяснял Лизиной маме.

— Бессонов! — окликнула его Лиза.

Володька даже не сказал «с добрым утром».

— Кумачева, — кинулся он к Лизе, — ты не знаешь, как у Морозовой отца зовут?

— Нет, — сказала Лиза. — А что такое?

— Он не капитан?

— Не знаю. А что? В чем дело?

Володька прищелкнул языком, покачал головой.

— Плохо, если не капитан, — сказал он.

— Да что такое? — чуть не закричала Лиза.

— Понимаешь, — сказал Володька. — У меня есть собака. Ее зовут Тузик. Я ее каждый выходной вожу гулять. Утром.

— Какой Тузик? — ничего не понимая, спросила Лиза.

— Тузик. Собака. Ну, не в этом дело. Одним словом, я ее повел гулять. А на улице радио. И передают Указ. Понимаешь? О награждениях бойцов и командиров. Я слушаю и вдруг слышу: за проявленную доблесть и так далее присвоить звание Героя Советского Союза командиру эскадрильи капитану Морозову Ивану… и какое-то отчество, я только не разобрал, трудное какое-то.

— Командиру эскадрильи? Правда? — сказала Лиза.

— Вот в том-то и дело… Я думаю, может, это он? Ведь он летчик?

— Ну да. Ну конечно, — сказала Лиза. — Ой, как бы узнать, как его зовут?

— Я же тебе говорю — Иван зовут… забыл только отчество… Фиктилис-тович, кажется.

— Филимонович, может быть? — сказала Лизина мама.

— Нет, — сказал Володька, — Фиктилистович.

— А может, это не он? — сказала Лиза.

— А вы к этой — к Морозовой сбегайте, — посоветовала мать. — Чего ж лучше-то. Вот и узнаете.

— Я же ее адреса не знаю, — чуть не плача, сказала Лиза.

— Как? — испугался Володька. — Не ври! Не знаешь, где она живет?

— Нет, — сказала Лиза. — Знаю только, что в Кузнечном переулке, в первом или во втором доме от угла.

— Эх, — сказал Володька. — А я-то, дурак, бежал, даже Тузика на улице бросил. Я думал, ты знаешь. Ведь вы же подруги…

— Знаю только, что на Кузнечном, — растерянно повторила Лиза.

— На Кузнечном? — подумав, переспросил Володька. — Говоришь, второй дом от угла?

— Да. Второй или первый. Или, может быть, третий…

— Может быть, двадцать третий? — рассердился Володька. — А ну, одевайся. Побежали. Может, найдем…

Через десять минут они уже были в Кузнечном переулке.

— Под воротами есть такие доски, — говорил Володька. — Деревянные. Там написано, где какой жилец живет. Будем искать Морозовых.

Они обошли пять или шесть домов, проглядели все доски, и нигде Морозовых не было.

Володька уж стал ругаться и говорить, что, наверно, Лиза путает что-нибудь и что напрасно он оставил на улице Тузика…

Он уже хотел на все плюнуть и бежать разыскивать своего Тузика, как вдруг Лиза схватила его за руку.

— Бессонов, смотри, — сказала она, — Елизавета Ивановна идет.

Володька посмотрел и увидел, что по улице действительно идет Елизавета Ивановна, их классная воспитательница. Они побежали ей навстречу и так разлетелись, что чуть не сбили ее с ног.

— Елизавета Ивановна, здравствуйте, с добрым утром! — заговорили они в один голос.

Учительница испуганно попятилась.

— Здравствуйте, ребята, — сказала она.

— Елизавета Ивановна, — не дав ей опомниться, заговорил Володька, — вы не знаете случайно, где Валя Морозова живет?

— А что такое? — спросила учительница.

— Ой, вы бы знали, — сказала Лиза. — Нам — прямо я сказать не могу — до чего ее нужно видеть!..

— Елизавета Ивановна! Вы же знаете, наверно? — сказал Володька.

— Да, — сказала, подумав, учительница. — Знаю. Морозова здесь, вот в этом кирпичном доме живет.

— И квартиру знаете?

— И квартиру знаю, — сказала учительница. — А в чем дело?

— Вы понимаете, Елизавета Ивановна, — сказала Лиза. — У нее, кажется, отец нашелся.

— У кого? — сказала учительница.

— У Вали!

И тут ребята увидели, что Елизавета Ивановна побледнела, как снег, и губы у нее задергались — не то она хочет смеяться, не то плакать.

— Что? — сказала она. — Что вы говорите?

Ребята, путаясь и перебивая друг друга, рассказали ей о том, что передавали сегодня утром по радио.

Когда дело дошло до отчества капитана Морозова, Володька опять застрял.

— Филикт… — начал он. — Или Феликст…

— Феоктистович, — сказала учительница.

— Правильно! Во-во! — закричал Володька. — Феоктелистович! Елизавета Ивановна, а откуда вы знаете?..

Учительница закрыла рукой глаза.

— Идемте, — сказала она. — Идемте скорей к Морозовой.

И она побежала так быстро, что ребята едва успевали за ней, а прохожие останавливались и смотрели ей вслед.

— Сюда, — сказала она ребятам и свернула в ворота большого кирпичного дома, второго от угла.

— Ну, что? Я тебе говорила, — сказала Володьке Лиза.

— Елизавета Ивановна, — сказал Володька. — Мы уже тут были. Тут никаких Морозовых нет.

— Идемте, идемте, ребята, — сказала Елизавета Ивановна, не останавливаясь.

— Елизавета Ивановна, ведь правда? — сказала Лиза, когда они уже поднимались по черной лестнице. — Ведь, может, это и в самом деле Валин отец?

— Да, милая, — сказала Елизавета Ивановна. — Это он. Иван Феоктистович Морозов, капитан, командир эскадрильи. Это Валин отец.

На площадке четвертого этажа учительница остановилась, вынула из сумочки ключ и открыла этим ключом французский замок. Ребята не успели удивиться, как она распахнула дверь и сказала:

— Пожалуйста, милости просим.

В коридоре было темно.

— Осторожно, — сказала Елизавета Ивановна. — Здесь сундук.

И хотя она это сказала, Володька все-таки успел наткнуться на этот сундук. От неожиданности он вскрикнул.

— Мама, это ты? — послышался за дверью тоненький голосок, и ребята узнали голос Вали Морозовой.

— Я, — сказала Елизавета Ивановна, распахнув дверь.

— Что ты так скоро? Уже достала?

— Нет, доченька, — сказала Елизавета Ивановна. — Я не достала газету. Но зато посмотри, какую я тебе привела замечательную живую газету…

Валя Морозова лежала в постели. Приподнявшись над подушкой, она испуганно и смущенно смотрела на Володьку и Лизу, которые, не менее смущенные и не менее испуганные, застряли в дверях.

Минуту Валя смотрела на них, потом вдруг вскрикнула и юркнула головой под одеяло.

Елизавета Ивановна подбежала к ее кровати и стала стягивать с нее одеяло.

— Вылезай, вылезай! — сказала она. — Хватит нам прятаться. Горевали мы в одиночку, а радоваться будем вместе…

И она так громко засмеялась, что Валя не выдержала и высунулась из-под одеяла.

— Что? — сказала она.

Елизавета Ивановна опустилась на колени около ее кровати и обняла девочку.

— Валечка! Папа жив, — сказала она.

Несколько секунд Валя внимательно смотрела на нее, потом уронила голову в подушку и тихо заплакала.

А когда она оторвалась от подушки, ребята увидели, что она уже не плачет, а смеется. И тут, когда она засмеялась, и Володька, и Лиза в первый раз заметили, что она очень хорошенькая, и что у нее белые зубы и очень красивые золотистые волосы, а самое главное, что она, как две капли воды, похожа на Елизавету Ивановну.

Ребята удивились, хотя ничего удивительного, конечно, в этом не было.